九月五日,一個晴朗的週六早上,決定在這一天實踐看看幾天前在 Matters 上面的這則社區徵文。在開始之前,仔細想了一下該排除的電子產品有哪些。電腦、平板、手機大概是必定要列入的,那麼風扇算嗎?電燈、微波爐算嗎?

後來就擅自把這個題目所定義的電子產品解讀為複合式功能的用品,其中最重要的特徵大抵就是能夠連上網際網路,下載各式擴充功能,並讓所有訊息即時流通。在單一機器上可以從事各種活動讓人常有自己無所不能的膨脹想像。「即時」這件事雖然能夠讓我們感覺與人同步、與世界接軌,但也讓人沒有選擇地被動接收許多並非自願承受的雜訊。

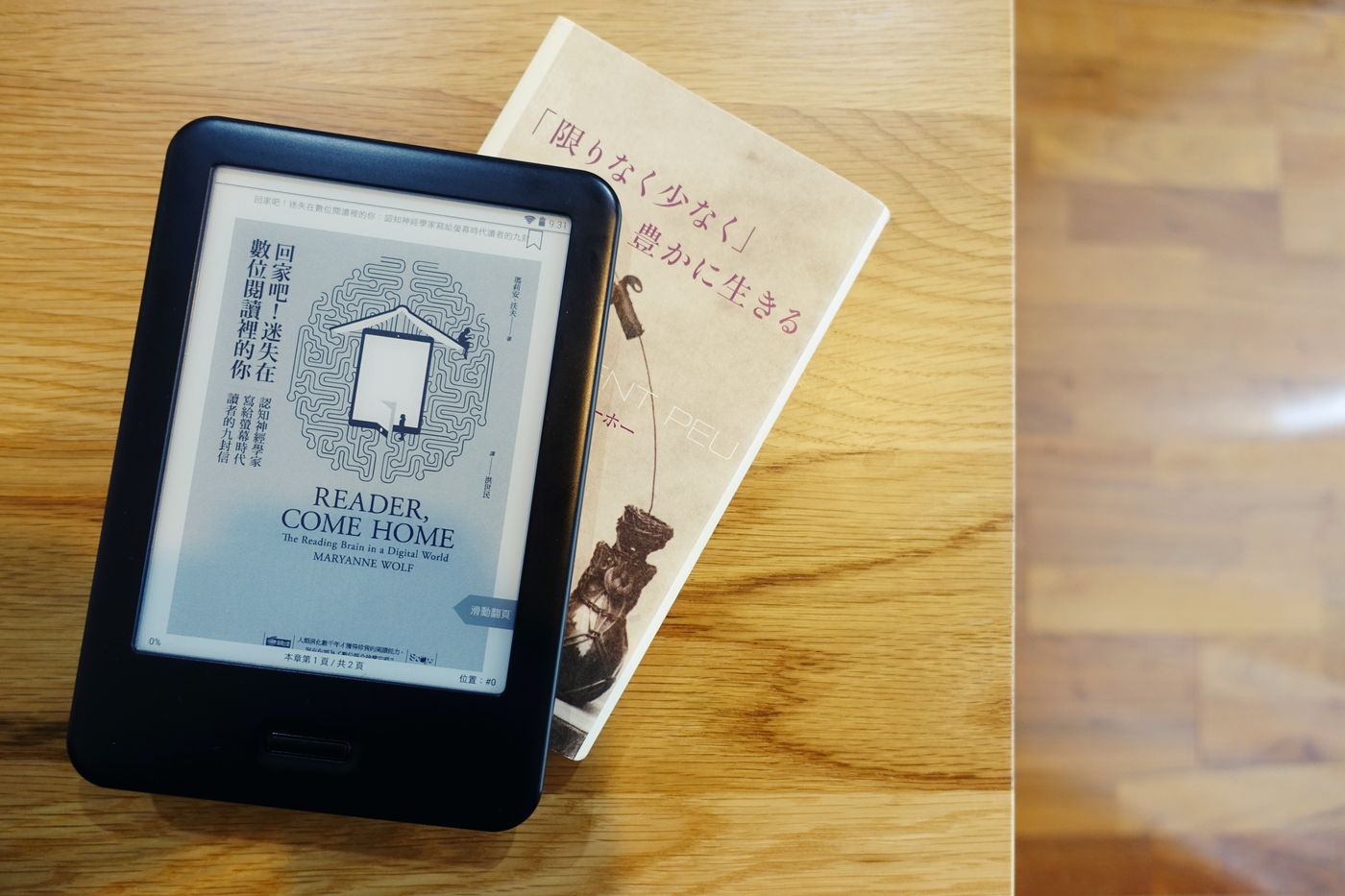

這次我想嘗試的,是暫時與這些雜訊與過多的「功能」保持距離,因此我寬容地讓自己保有電子書閱讀器,只因為手邊幾乎沒留有中文實體書,而它又是僅具有單一功能的電子用品。我為今天準備了兩本書,一是《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》,一是實體書《「限りなく少なく」豊かに生きる》,它們都很適合放下網路的這一天。

翻翻我的電子書櫃,已讀完的還有

《螢幕陷阱:行為經濟學家揭開筆電、平板、手機上的消費衝動與商業機會》

《欲罷不能:科技如何讓我們上癮?滑個不停的手指是否還有藥醫!》

《重新與人對話:迎接數位時代的人際考驗,修補親密關係的對話療法》

還有好幾本探討極簡主義生活的書,或許自己已經期待這個斷網的機會好久好久了。

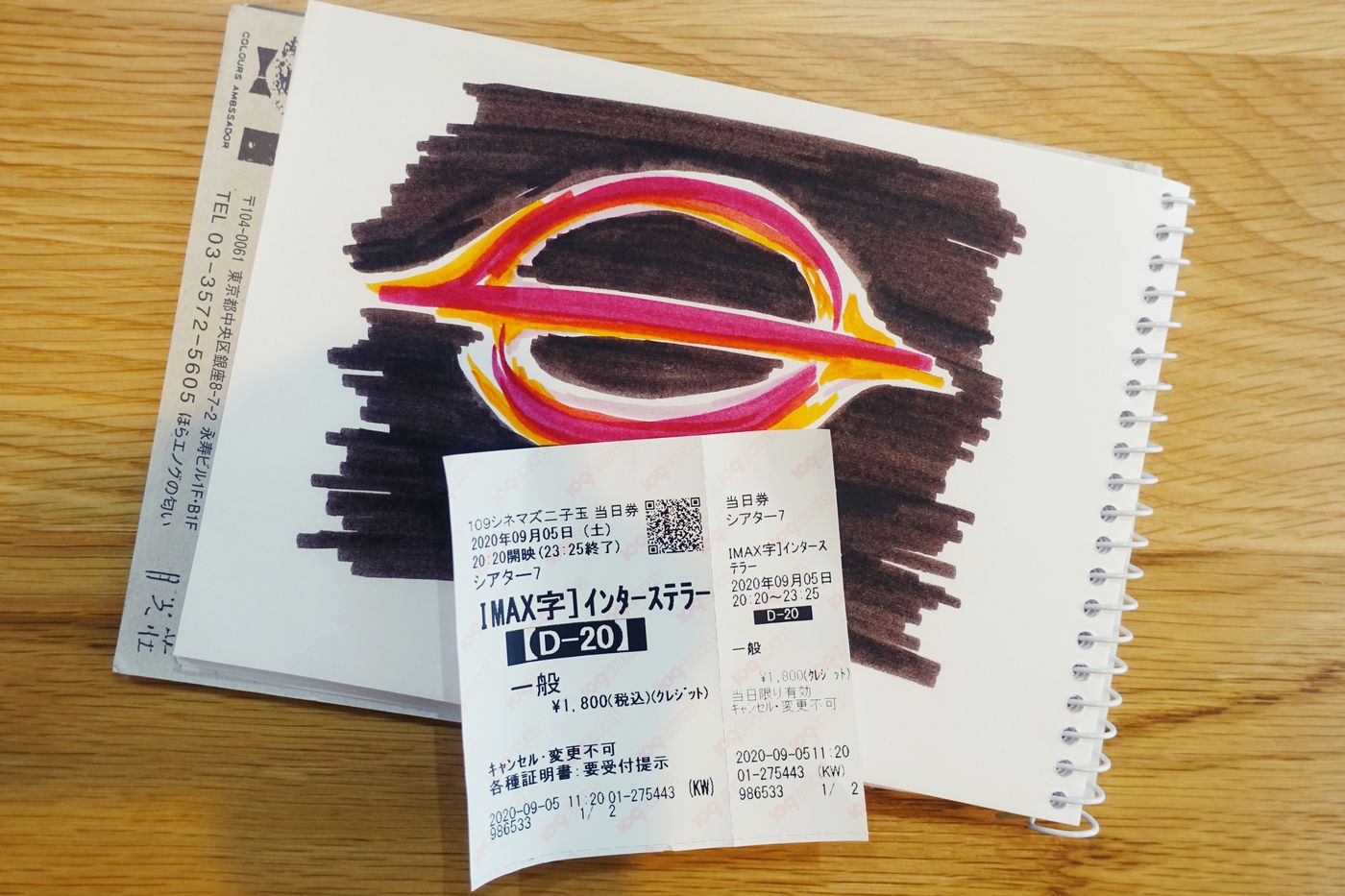

說是決心好像也沒這麼偉大,總而言之先和坐在對面的玉米報告了今天的實驗構想。雖然知道科技宅宅不太可能自告奮勇加入實驗,但出乎意料的是他立刻上網訂了晚上的電影票,說要協助我無痛地度過實驗下半。好喔,這就是宅宅的浪漫。

準備好今日所需的一切,開始了沒有電子產品的一天。上午我整理桌面、疊好衣服、吸地板,發現時間只過去了一點點(所以那些我逃避已久的家事,其實真的不花太多時間啊)。倒回軟墊上讀書、寫點東西,走來走去裝忙,比平時提早半個多小時準備午餐。

沒有音樂和 podcast 人聲的陪伴下,可以清楚聽到砧板上咚咚咚和水滾時咕嘟嘟的聲響,開始注意切碎細末時雙手擺放的位置和眼手合一的節奏,每一種食材獨特的觸感,和留在指尖刺激的辛香料氣味。在熱氣中或蒸或炒,將全心全意放在滋養身體的餐食上,專注地製作與吸收。

飯後簡易收拾,再次賴回小窩中讀書。《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》作者是一名認知神經科學家,她以平易近人的語言解釋神經科學在非物質性的「數位閱讀」中的發現,溫柔而誠懇地呼喚著讀者適時為自己選擇恰當的閱讀媒介,及呼籲產生將閱讀習慣傳承下去的使命。

畢竟是本科普書,承載了許多實驗數據和背景延伸出的洞見,每當我感覺資訊量過大,就停下來讓思考自由流竄,或和另一本隨筆類型的書交互著讀。《「限りなく少なく」豊かに生きる》作者為 Dominique Loreau,在台灣有《理想的簡單生活》、《理想的簡單飲食》、《簡單生活清單》三本已出版的書,而這基本上就是另外一本調性一致,倡導簡單生活的隨筆集。在沒有電子產品干擾的狀態之下,最棒的一點就是只要在書中看到打掃的段落,就會忍不住動手去做。

在自然光充足的房間裡,一邊讀書,一邊察覺著屋內的光線。天空中大片的雲緩緩流動,時而遮蔽了太陽又散開,房內的光也就隨之而有明暗的變化。不知為何,對自己能在有窗有的舒適小屋中讀書一事,升起一股感謝之意。在某個陽光又大亮起來的瞬間,起身準備運動。

運動過後沖澡、耐心化妝,再也不是趕著要去看世界又發生了哪些新聞、朋友又和我分享了什麼的狀態,今天一整天都感到和自己在一起的穩定安適。出門、搭車(這裡犯了個小規,因為我唯一的一張交通卡綁定在手機上了),等待時觀察人們的姿態、表情與服裝;買東西時不靠網路評價僅用綜合直覺(大概就是所謂的怦然心動?)上了餐,不讓手機先吃,也不和手機一起吃;進電影院,不需等待靜音關機指示,就已準備好一顆專注的心。

晚場電影結束後,到家時已接近午夜。玉米隨口問,是不是乾脆把挑戰拉到 24 小時,更能心安理得地稱為一天?想想經過斷網的整天下來,要再延長似乎也不是什麼難事,所以我畫畫、寫字、保養和繼續閱讀來填滿睡前的時光。順帶一提這時讀的是《鬼地方》,非常喜歡這個故事和作者書寫手法,已經是重讀的第三遍了,能一再重讀喜歡的書真是件好幸福的事。早晨起床專心打理自己,正式結束沒有電子產品的一天。

這是我首次參加社區主題徵文活動,經過這一天的實驗與挑戰,跟多數夥伴的體會一樣,並沒有感到想像中的不適,反而相當地舒服自在。也要感謝社區裡的發起作者推了一把,才終於嘗試了一回想做好久的事。還會想要再繼續嘗試嗎?當然!經過這次之後,我猜自己每個月、甚至每週,都會想要再次複製這種平靜的感覺。

身為與多功能電子產品與網際網路共生的現代人,要不變種成資訊焦慮者真的很難。像這樣定期地資訊排毒,回到當下,在可接受的範圍內重拾類比生活,是會想要推薦給所有人都嘗試看看的一種練習。