本打算也來個一月一張的回顧,但有些月份還是忍不住多偷渡幾張。

一月。婚後還能在家吃年夜飯,朋友都說我是人生勝利組。

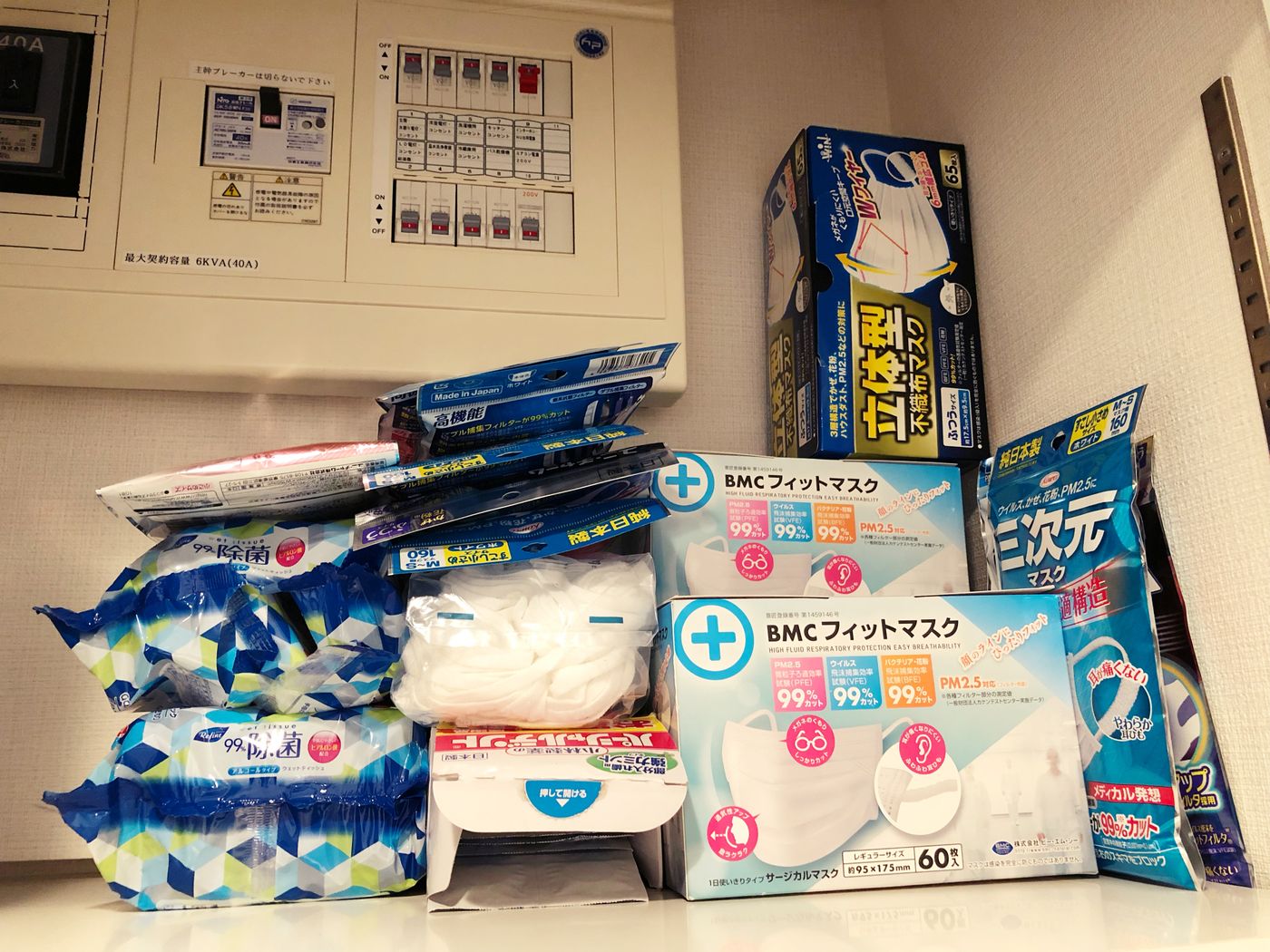

二月。在全城的口罩消毒液缺貨之前,就慢慢地一天一點囤起來。流在血液裡的超前部署。

三月,下了兩場雪。

三月再多一張,因為我還是跑去目黑川邊看了難得沒有遊客的櫻花。

四月,因應玉米的公司全面轉為在宅工作。為保持婚姻和諧,自己在房裡安置了一個寫字的小角落。

五月,開始玩蔬菜(後來懶惰,這盆米糠床就變成可怕的東西了)。

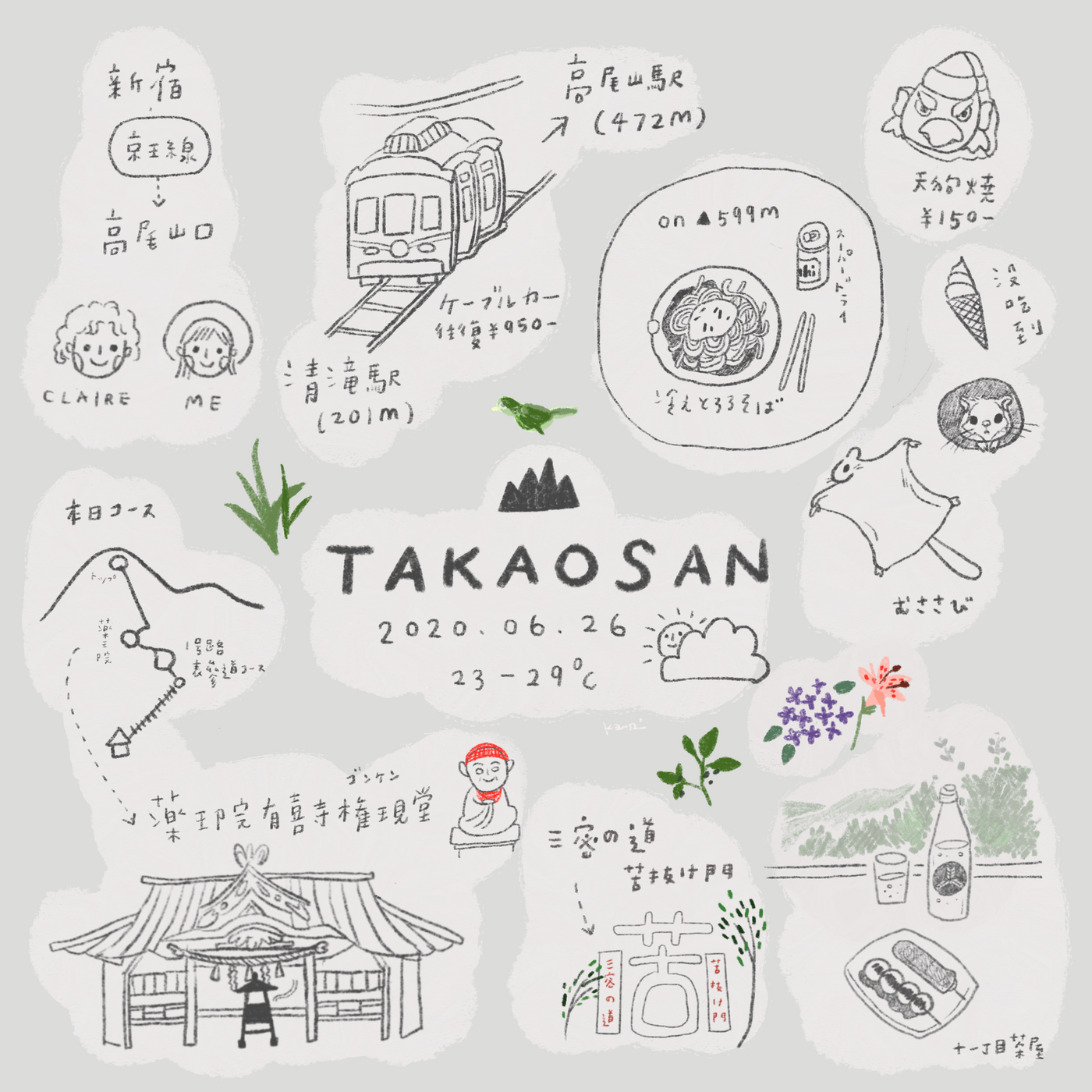

六月,在梅雨季節做梅釀,寫阿梅日記。也開始製作 podcast。

七月,生日願望是去一趟鎌倉。

八月,在業務超市買到二十年沒有吃到的山竹。

九月放暑假,去了迪士尼海洋公園和寶可夢餐廳(我的暑假好像小學生)。

十月,去了金澤與高山。楓葉都還是綠的。

十一月,涼涼的天氣,買了甜甜圈散步去沒有人的公園野餐(怎麼還是很像小學生)。

四月設置的書桌總算在這個時候把所有需要的元素都收集齊全了。

十二月,再去了一次橫濱,吃到非常美味道地的餛飩湯,同桌朋友點了鐵飯盒排骨飯也很吸引人。這次去是為了看會動的鋼彈,到了現場才發現是開幕第一天。

不少時候會沮喪地以為這就是個空掉的一年,在取捨每月照片時的掙扎感提醒了我,過去的這段時間還是完成不少期待已久的事情。雖然還有很多想做但無法在短時間內達成的願望,決定減少煩惱與掙扎,就順應著世界的步調,穩穩生活就好。2021,請多多指教。