昨晚老闆幫我倒酒時溜手以至於今早有宿醉的感覺。上一次宿醉好像也不是多久之前,但上次還有低氣壓的頭痛跟著攪和更加痛苦,真是討人厭的記憶。

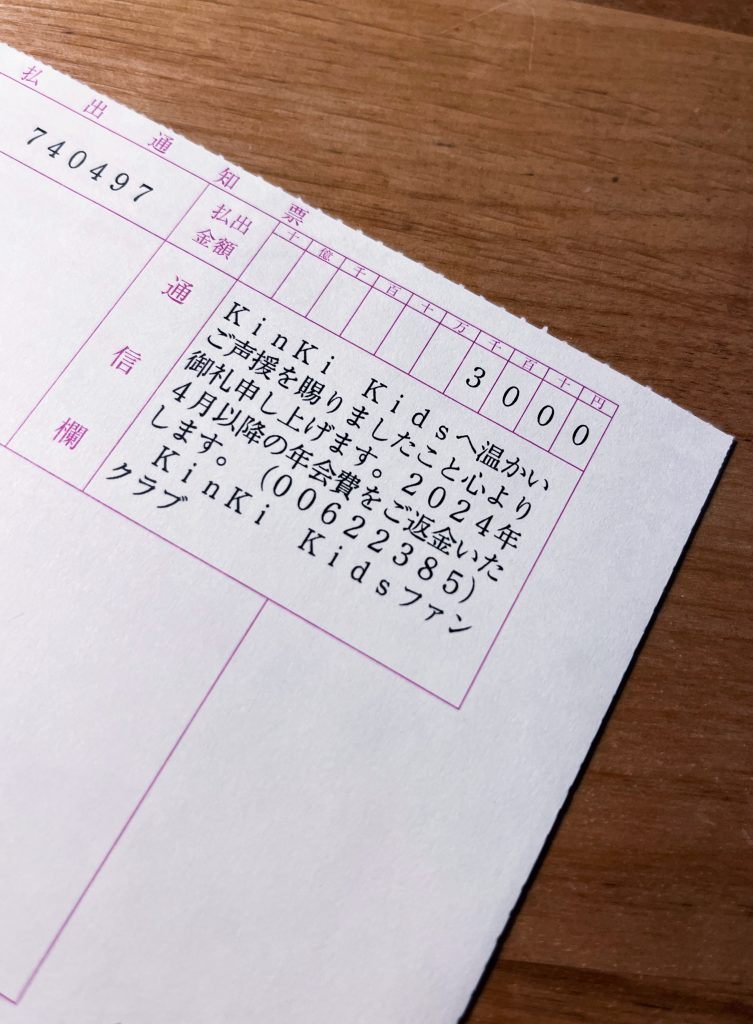

早上沖咖啡,錄兩集節目。午餐吃了辣維力,其實我覺得做成湯的還不錯,那個辣味搭上湯包粉蠻療癒的。吃完之後發現過飽,一直想往外跑但又不知道要去哪,先去郵局領出了我退了後援會的三千塊,然後去書店晃了一圈,翻看一些不知到底是誰會買的書,好希望自己每個月都有五千塊可以買書。接著去了車站附近自助洗衣店附設的咖啡,讀了一會書。期間想到一些關於年代的串連,像是富士日記起始的昭和三十九年是 1964,正好是 60 年前,彼時爸爸十三歲,然後六年後的 1970,林文月去了京都,寫《京都一年》。 24 年後,天安門事件才會發生,因此這年也可能是許多當時參與者出生的年份。想啊想的就有點出不來。我對百合子的喜歡接近於 obssessed 的程度。

晚餐做了很好吃的雞腿肉,總算研究出不用再添購蒸肉器具的做法,可喜可賀。現在唯一想要的新廚房器具是製冰機。晚上拖延了一下還是打電話回家,爸爸接了,與每次結束後的心情都一樣,那就是有打這一通真是太好了。